开幕式现场

邹佩珠回忆李可染画牛的故事

2012年12月5日,北京画院美术馆推出了以李可染牧牛系列作品作为专题的展览“临风听蝉——李可染的世界系列作品展(牧牛篇)”,这也是北京画院计划连续五年推出的“李可染的世界系列作品展”的第三个专题展。展览展出了李可染自上世纪四十年代至八十年代之间以牧牛为创作题材的精品力作60余幅。

展览开幕式上,李可染夫人、李可染画院院长邹佩珠女士回忆了李可染画牛的故事,她介绍说李可染对于牛的描绘源于上世纪四十年代在重庆的故事,当时李可染住在重庆金刚坡乡下农民的家里,而住房紧邻着牛棚,当时的房屋以木质结构为主,对于牛的声音和动态的了解就从这些木质结构的缝隙里开始。

李可染自己也在回忆录里谈到:“一头壮大的水牛,天天见面,它白天出去耕地,夜间吃草、喘气、啃题、蹭痒我都听得清清楚楚。记得鲁迅曾把自己比做吃草、挤奶血的牛,过摩托写过一篇《水牛赞》,世界上有不少对人民有贡献的艺术家、科学家把自己比做牛,我觉得牛不仅具有终生辛勤劳动、鞠躬尽瘁的品质,它的形象也着实可爱。于是就以我的邻居作模特,开始用水墨画起牛来了。”邹佩珠介绍,她对于李可染的敬佩也源于李可染所散发出的鞠躬尽瘁的精神和品质。

以史为线,梳理绘牛图史

本次展览以史为线,在展览的第一部分完整的梳理出中国美术史上出现的绘牛作品。牛,是人类最重要的动物朋友之一,从远古一路走来,早在商周时期,青铜器上便出现了以牛为原型的大量饕餮纹饰;从沧源岩画中的牵牛图到嘉峪关画像石上的耕牛图;从唐代韩滉存世作品《五牛图》到南宋阎次平《四季牧放图》,古代画家画牛作品表现了画家对身边生活敏锐细致的观察和对于牛的盎然兴趣。

元明清文人画家笔下也有牛的形象,但鲜有专擅画牛的名家。直至近世,牛马等动物形象再度进入画家视野,徐悲鸿、刘海粟、潘天寿、黄胄等人均有画牛作品,独以李可染作品居多,成为他艺术成就的重要组成部分。

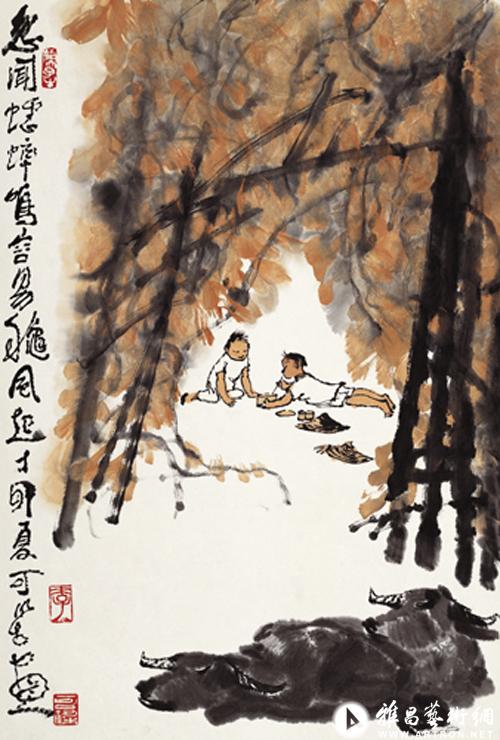

秋林放牧图 69cm×46cm 1984年

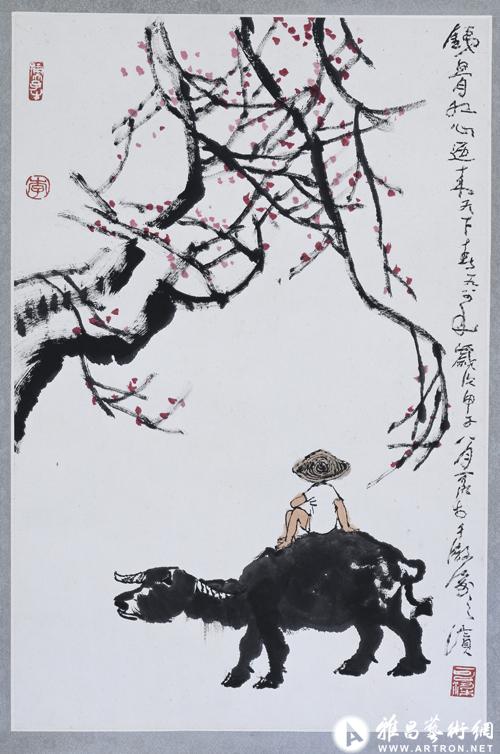

铁骨红心 69.5cm×45.5cm 1984年

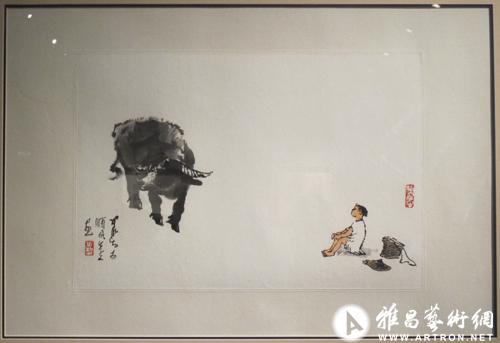

李可染 《小歇》 37*55cm

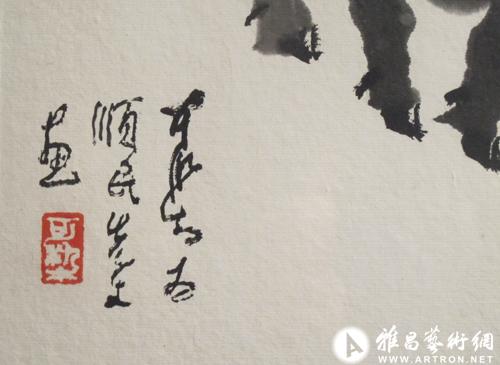

局部

相关新闻

- [艺术关注]茅台雅韵•保成丹青 | 宁保成书画(08-17)

- [艺术关注]展览预告 | 生生流转——安徽大学(06-21)

- [艺术关注]风鹏正举——吉安市青年画家十人作品(04-13)

- [艺术关注]著名画家魏兴无参加将军部长书画研讨(11-23)

- [艺术关注]第十四届全国美术作品展览版画作品展(07-06)